|

|

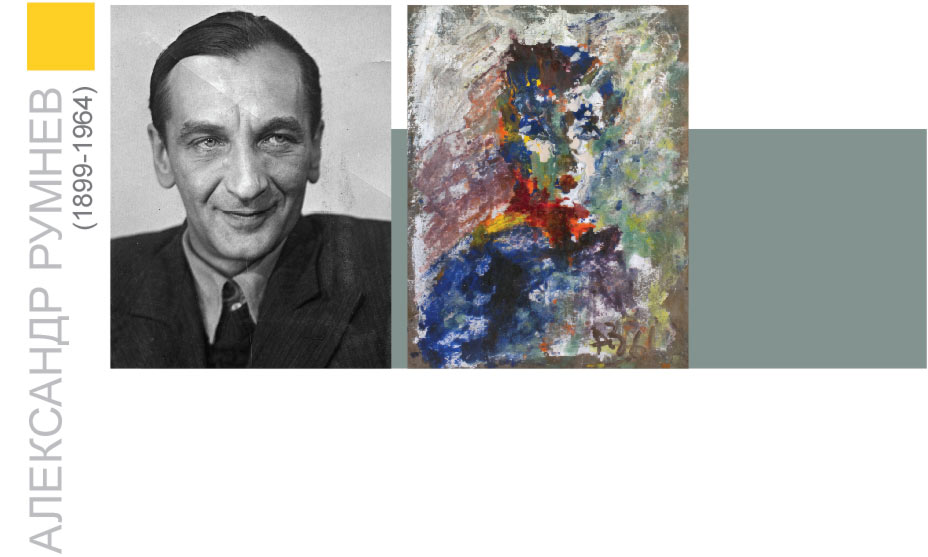

АЛЕКСАНДР РУМНЕВ (1899-1964)

актер, балетмейстер, педагог. В 1920–1933 годах работалв труппе Московского Камерного театра Александра Таирова. В 1940 году А. Румнев был приглашен преподавать движение и танец в актёрскую школу «Мосфильма». С 1944 года – педагог ВГИКа. Автор нескольких работ об искусстве пантомимы, среди которых «О пантомиме» (М., 1964) и «Пантомима и её возможности» (М., 1966; издана посмертно). С первых моментов знакомства и до своей кончины восхищался и поддерживал А. Зверева, открыв его талант многим коллекционерам и меценатам. далее |

|

Актер, балетмейстер, педагог. В 1920–1933 годах работал в труппе Московского Камерного театра Александра Таирова. В 1940 году А. Румнев был приглашен преподавать движение и танец в актёрскую школу «Мосфильма». С 1944 года – педагог ВГИКа. Автор нескольких работ об искусстве пантомимы, среди которых «О пантомиме» (М., 1964) и «Пантомима и её возможности» (М., 1966; издана посмертно). С первых моментов знакомства и до своей кончины восхищался и поддерживал А. Зверева, открыв его талант многим коллекционерам и меценатам.

"Всякое яркое, самобытное явление в искусстве после первого шока, испытанного от соприкосновения с ним, вызывает потребность в отчёте: что именно взволновало нас и почему? Живопись Анатолия Зверева, молодого художника, почти неизвестного у себя на родине, но давно привлекающего внимание западных любителей и коллекционеров, принадлежит к тем неожиданным и неповторимым явлениям, которые поражают не только законченным мастерством, но прежде всего – своеобразием того мира, в который нас допустил художник. Как всякая яркая индивидуальность, Зверев с трудом поддаётся регистрации в каком‑либо из известных нам живописных департаментов. Ограничимся констатацией, что его живопись предметна, фигуративна, реалистична в самом мудром значении этого слова. И если Зверева можно назвать экспрессионистом, то лишь в том смысле, в каком мог бы быть назван экспрессионистом, например, Ван Гог, поскольку в первую очередь его экспрессионизм выражает, раскрывает, разоблачает его самого. Отсюда стремительность и нервность его ритмов, отражающих неустойчивую психику человека, сформировавшегося в наш тревожный век; и отсюда же настойчивое стремление найти красоту и гармонию в том пугающем мире, в котором ещё есть и добрые люди, и ласковые звери, и деревья, дающие тень, и цветы, распространяющие благоухание. В поединке тревожного и ласкающего, уродливого и прекрасного – динамизм зверевского искусства. И, соприкасаясь с ним, мы являемся свидетелями этого трагического поединка, происходящего в душе художника. И одновременно мы становимся его союзниками, взволнованными его открытием, что мир добрее и прекраснее, чем он нам казался до встречи с искусством Зверева. Не потому, конечно, что действительность приукрашена художником и что кривой нос своей модели он сделал прямым. Напротив, он нередко усиливает и подчёркивает уродливое. Но и в самом уродливом, тревожном, пугающем он умеет увидеть прекрасное, трансформируя факт действительности в факт искусства. Сила воздействия живописи Зверева, может быть, станет понятнее, если всмотреться в процесс его работы. Как многие большие художники, Зверев инфантилен. Он не утратил детской непосредственности, свежести восприятия, доверчивости. Его душе, его глазу свойственна быстрота реакции. Это требует от руки художника её нервов, её мышц – быстрой и точной фиксации впечатлений. И рука Зверева отвечает этим требованиям лихорадочной сменой ритмов, когда трагические зигзаги чередуются с изысканной певучестью линий, когда яростная энергия мазков, пятен и брызг сменяется нежнейшим, ласкающим прикосновением кисти к холсту или бумаге. И всё это в таком полном соответствии с движениями души, что через несколько минут работы плоскость картины превращается в поверхность, почти документально фиксирующую душевное состояние художника, вызванное впечатлением извне. Лист или холст уподобляется в этом случае кардиограмме, отражающей процесс психического эксгибиционизма. При этом самое тривиальное впечатление, благодаря неожиданному углу зрения, смещению пропорций, деформации, своеобразию цветовых соотношений и, главное, благодаря учащённому биению сердца – становится волнующим и праздничным. Порожняя посуда, отхожие места, приблудные кошки, туберкулёзные дети, алкоголики и проститутки – весь этот пугающий мир столичной окраины приобретает не меньшую красоту и притягательность, чем цветы и деревья, чем лебеди и газели, которыми Зверев любовался в зоопарке. Факт действительности трансформирован в факт искусства с такой энергией, с такой убедительностью и мастерством, которое не может не волновать, которое заражает и покоряет. Может быть, ещё не настало время говорить о различных манерах или «периодах» в творчестве Зверева. Однако они существуют, и они известны его собирателям. Таких периодов много, так как живописная манера Зверева меняется часто и резко. Каждая из них могла бы обеспечить признание и безбедную жизнь любому менее одарённому художнику. Но Зверев расточителен. Он находит и бросает, и вновь находит, и вновь меняет приёмы, манеру без сожаления, забывая прежде найденное и не задумываясь над тем, что его богатство когда‑либо может быть исчерпано… Потому, что оно неисчерпаемо. И ещё потому, что, несмотря на различие приёмов и средств выражения, он всегда остается самим собой: его руку можно узнать всегда, так как во всех периодах она отражает чистоту его души, её поэтическую природу, неповторимую и единственную в своём роде." |

|

|

ГЕОРГИЙ КОСТАКИ (1913- 1990)

выдающийся коллекционер, меценат, крупнейший собирательрусского авангарда и художников советского андеграунда. В 1977 году перед эмиграцией в Грецию значительную часть своей коллекции передал в дар Третьяковской галерее. Один из первых, кто в 1950-е годы начал активно покровительствовать А. Звереву, приобретая и пропагандируя его работы. далее |

|

Выдающийся коллекционер, меценат, крупнейший собиратель русского авангарда и художников советского андеграунда. В 1977 году перед эмиграцией в Грецию значительную часть своей коллекции передал в дар Третьяковской галерее. Один из первых, кто в 1950-е годы начал активно покровительствовать А. Звереву, приобретая и пропагандируя его работы.

"Я был представлен Анатолию Звереву композитором Андреем Волконским в 1954 году, когда он принёс мне массу рисунков и акварелей. Мой интерес к нему, начавшийся тогда, постепенно перешёл в дружбу. Директор нью‑йоркского Музея современного искусства Рене Д’Арнонкур и бывший директор музея Альфред Барр, которые были у меня в 57‑м году, самым высоким образом оценили творческую деятельность Зверева, выделяя его особо из группы молодых художников послесталинского периода, чьи работы были выставлены у меня. Именно тогда они приобрели несколько его работ для музея. Зверев не получил официального художественного образования. Он поступил в Художественное училище памяти 1905 года, а несколько месяцев спустя был исключён за неподчинение правилам училища. Его «вина» была в том, что он спорил с преподавателями, отказываясь изменять линии рисунков, исправлять композицию, не говоря уже об оттенках и цветах. Однажды у него хватило ума сказать, весьма бессовестным образом, перед всем классом, о том, что функции преподавателя должны быть ограничены. «Учитель, – сказал он, – должен содержать в порядке классную комнату, снабжать учеников красками, точить карандаши и ничего больше». За это он был исключён из училища. Ранние работы Зверева, относящиеся к 1953 году, были выполнены на обычном картоне небольшого формата в стиле известных русских пейзажей. В этих чёрно‑белых рисунках раннего периода ощущается «обнажённый нерв». Это не было подражание Ван Гогу, но что‑то очень близкое по духу голландскому художнику было. Зверев так же не избежал шизофрении, и это некоторым образом сближает двух художников. Ничто не повлияло на слух Зверева, однако он несколько раз умудрялся ломать пальцы при весьма необычайных обстоятельствах. Тем не менее это никогда не касалось пальцев его правой руки. Мне кажется, что Зверев никогда не расставался с бумагой и карандашом, даже во сне. Любой живущий или умерший художник мог позавидовать его продуктивности. Когда его творческий гений был в полном расцвете, его работа, по мнению некоторых западных критиков, могла идти в сравнение лишь с работами Матисса или Пикассо. Его гуаши и акварели 1957 года я обычно относил к «мраморному» периоду. Это был период, когда художника не сильно волновали «чистые» цвета, и смешивал он акварели не на палитре, а в блюдце, где краски, перемешиваясь друг с другом, образовывали привлекательную поверхность, похожую на мрамор. Напрочь отсутствовали чисто красные, голубые и жёлтые цвета, а из‑под кисти спонтанных штрихов Зверева проглядывала сияющая коллекция драгоценных камней. Альтернативой служил громадный металлический таз для кипячения воды с кистью, которая постоянно плавала в нём; кисть макалась поочередно в разные слои гуаши. Скорость мазков кисти перемежалась и напоминала палочки в руках барабанщика; капли гуаши разлетались вокруг, забрызгивая обои. Пришлось поставить фанерные перегородки с трёх сторон стола. Когда высыхала гуашь и в портрете угадывался образ модели, трудно было представить, что портрет был создан подобным образом. Наряду с репрезентативной, Зверев стал заниматься абстрактной живописью. Этот период продолжался на протяжении всего 1958 года. Позднее каждый рисунок стал поиском выражения новых форм. Казалось, что Зверев не в состоянии обрести удовлетворение, он никогда не повторял себя при поиске новых путей в искусстве. На протяжении многих периодов своей работы он использовал трёхцветную технику – с помощью белого листа и трёх цветов он создавал романтические натюрморты, портреты и рисовал стволы деревьев. «Настоящий художник, даже если у него нет и одной краски, должен уметь рисовать при помощи кусочка земли или глины», – говорил обычно Зверев. Ярко выраженный художник‑экспрессионист, он следовал лозунгу: «Анархия – мать порядка». И этот порядок всегда присутствовал в его работах. Белый лист или полотно не пугали Зверева. Он рассматривал их подобно тому, как музыкант рассматривает свой инструмент – например, виолончель. Смычком Звереву служила большая кисть, с которой он никогда не расставался. Работая с маслом или гуашью, он, казалось, играл – без малейшего напряжения, ничего никогда не исправляя. Что же касается его рисунков, то я бы сказал, что Зверев не рисовал так, как это обычно делают художники‑графики. Он фиксировал всё, что окружало его. Зверев очень и очень много рисовал, там, где только мог. В метро, в поезде, в трамвае. Даже в кинотеатр он брал с собой блокнот и делал наброски до начала фильма. Его широко известные походы в зоопарк с многочисленными блокнотами, в которых он рисовал зверей и птиц, были, по всей вероятности, вершиной его творчества. Здесь я хотел бы сравнить снайперский глаз Зверева с линзами фотокамеры, где единственная разница была в том, что плёнку в камере необходимо менять, в то время как запас Зверева вечен. Дважды мне посчастливилось присутствовать на подобного рода сеансах (я не могу найти другого слова). Наброски каждого зверя или птицы делались 6–8 раз, с различных позиций. Анатолий рисовал зверей кончиками пальцев, смоченными тушью, рисовал двумя руками. Из‑под дрожащих прикосновений его пальцев на бумаге появлялись олени, газели и другие животные, которые, казалось, двигались. Когда он работал акварелью, то пользовался одной большой кистью, как я уже об этом упоминал. Когда Зверев работал гуашью, он щедро промывал кисть водой. Но самое интересное, что, работая маслом, Зверев также пользовался одной большой кистью, никогда не используя скипидар или любую другую чистящую жидкость. Выдавив краски на палитру, он свободно брал необходимые ему цвета, один за другим, всё время переворачивая кисть и нанося масло на холст. При этом краски на палитре оставались чистыми и не перемешивались. Я спросил Зверева, как это ему удается. «Это очень просто, – ответил он. – У большой кисти больше волосинок, гораздо больше, чем в нескольких кистях среднего размера. Но нужно знать, как пользоваться одной кистью. Начиная с маленького уголка на кисточке, нужно при помощи нескольких волосков аккуратно обмакнуть в необходимую вам краску и затем перенести её на те части полотна, где эта краска необходима для композиции. В процессе нанесения этой краски в различных частях холста почти вся краска сходит с кисти, и она становится сухой. Затем я переворачиваю кисть и использую следующий цвет, обмакивая те волоски кисти, которые всё ещё довольно чистые, и наношу этот цвет там, где необходимо. Следующий цвет может быть перенесён на холст той стороной кисти, которая была использована до того. Почти сухая кисть придаст другой оттенок чистому цвету. Затем я нахожу место на холсте, где мне нужен этот оттенок. Таким образом, моя кисть становится палитрой, где краски смешиваются спонтанно, создавая гамму мягких цветов. Используя эту технику, очень важно соблюдать последовательность выбора красок. В подобного рода спонтанном написании возможно работать лишь одной кистью, – рассказывал Зверев. – Вообразите себе солдата, у которого вместо пулемёта несколько ружей, которые необходимо постоянно перезаряжать». Больше всего поражает зрительное видение в спонтанных работах Зверева. В Переделкино, где похоронен поэт Борис Пастернак, есть церковь с жилой частью, где жил патриарх, относящаяся к XV веку. Однажды ранней весной, когда ещё не растаял снег, Зверев написал 6 полотен (100×80), над которыми он работал в течение десяти часов. Не прерываясь ни на минуту, Зверев перенёс разнообразные пятна на холст. Прошло около часа. Я внимательно посмотрел на холст, где не было ни малейшего намёка на церковь. На мольберте был абстрактный рисунок, хаотическое нагромождение пятен различных цветов. За несколько минут до того, как подписать работу, Зверев принялся за создание церкви при помощи другой стороны кисти. Выделив более отчётливо три пятна, он придал другим пятнам лукообразную форму куполов. Появились очертания церкви, а затем, Бог знает откуда, деревья в церковном дворе и тающий снег. Мерцали стены розовой церкви. В то время как я стоял с открытым ртом, Зверев настолько хорошо передавал краски неба, тающего снега и стен церкви на этих шести полотнах, что даже неопытным взором можно было безошибочно определить, в какое время дня сделан каждый из рисунков. Зверев, вне всякого сомнения, – явление уникальное. Художники Москвы и Ленинграда ценят его особенно высоко и говорят: «Когда Господь помазывал нас, художников, он опрокинул чашу на голову Толи». Как личность Зверев был «не от мира сего». Замечательный художник и поэт в течение многих лет раздавал свои рисунки всем, кому они нравились. Всегда бедно одетый, в костюме, который вовсе не подходил ему, ибо он достался ему от кого‑то, он напоминал одного из парижских бродяг. Ему не нравилась новая, с иголочки, одежда. И всякий раз, когда я покупал ему новый костюм или новое пальто за границей, он сразу шёл и продавал их. На первый взгляд возраст Зверева не соответствовал его облику. В возрасте 20–25 лет он мог часами гонять консервную банку с моим 10‑летним сыном. В то же время, разговаривая с другими художниками, Зверев изумлял всех своим глубоким интеллектом и природной мудростью. Однажды я оставил Зверева и Фалька вместе на несколько часов, потому что вынужден был покинуть их из‑за весьма срочного дела. Я так никогда и не узнал, о чем они говорили, но когда я провожал Фалька, он мне сказал: «Вы знаете, Костаки, я ценю Зверева как художника, но, поговорив с ним, я осознал, что его философский склад ума гораздо выше, чем его великий дар художника. Я был изумлён его интеллектом». Дружить со Зверевым было большим удовольствием, но не всегда это было легко. Однако наша дружба состоялась благодаря его честности и такту, и длилась она много лет и прекратилась с моим отъездом на Запад." |

|

|

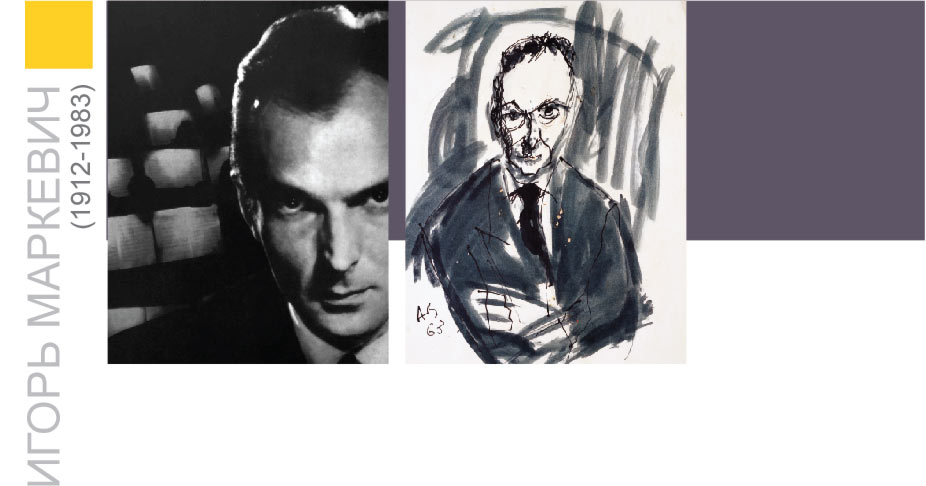

ИГОРЬ МАРКЕВИЧ (1912-1983)

французский дирижер и композитор. Родился в Киеве, однако через два года семья перебралась в Париж;рано проявил исполнительский и композиторский дар (в 12 лет дебютировал как солист на сцене Ковент-гарден). Прославился как один из лучших исполнителей русского классического репертуара. Всю жизнь сохранял живую связь с русской культурой (участвовал в антрепризе Дягилева, был женат на дочери Нижинского). С середины 1950-х Игорь Маркевич активно гастролирует в СССР, где знакомится с Георгием Костаки, а через него со Зверевем. С первого момента знакомства оставался большим ценителем и пропагандистом зверевского искусства. В 1966 году организовал первую (и единственную прижизненную) выставку А. Зверева в Париже в Галерее Мотт. далее |

|

Французский дирижер и композитор. Родился в Киеве, однако через два года семья перебралась в Париж; рано проявил исполнительский и композиторский дар (в 12 лет дебютировал как солист на сцене Ковент-гарден). Прославился как один из лучших исполнителей русского классического репертуара. Всю жизнь сохранял живую связь с русской культурой (участвовал в антрепризе Дягилева, был женат на дочери Нижинского).

С середины 1950-х Игорь Маркевич активно гастролирует в СССР, где знакомится с Георгием Костаки, а через него со Зверевем. С первого момента знакомства оставался большим ценителем и пропагандистом зверевского искусства. В 1966 году организовал первую (и единственную прижизненную) выставку А. Зверева в Париже в Галерее Мотт. «Представляя в Париже работы Зверева, Маргерит Мотт и я надеемся, что знакомство с художественными течениями, ещё неизвестными на Западе и с которыми я столкнулся во время моих путешествий по СССР, окажутся весьма полезными. Не является ли подобная выставка отражением современного возрождения живописи, литературы и музыки на Востоке, где появились новые люди, удивительно свободные от предрассудков, полные нежности и не скрывающие свои слабости? Если Анатолий Зверев малоизвестен даже в собственной стране, то это оттого, что речь идёт о неуловимом, трудном человеке, который остается загадкой для самых близких его друзей. Его поклонники описывали мне первую встречу с бледным, худым молодым человеком в овчинном полушубке, слишком большом для него, в разных ботинках, но который дарил им свои полотна, «стоимость которых они не могли бы оплатить в любом случае». И с этой первой встречи они, как и западные знатоки, которые уже смогли посмотреть его работы, больше не сомневались в том, что перед ними – удивительно одарённый художник, призванный, по‑видимому, занять место среди лучших художников нашего времени. Эта выставка представляет нам его как портретиста, пейзажиста, пишущего гуашью, маслом и акварелью. Скоро будут опубликованы его рисунки, позднее гравюры и офорты. Можно только удивляться небрежности, с которой используются им материалы: гуашь иногда смешивается с акварелью, для масла используется картон и даже афишная бумага. Зверев пишет всем, что попадается под руку. Я видел, как он заканчивал ветку сирени чудесными прикосновениями творогом. Кому‑то, обеспокоенному результатом применения такого недолговечного материала, появлением в будущем плесени, – он спокойно ответил: «Кто вам сказал, что так не будет лучше?» Мы решили представить значительное количество автопортретов как наиболее своеобразный аспект в творчестве Зверева. Только в автопортретах Ван Гога, как мне кажется, выявляется такой же настойчивый поиск сущности человека через познание самого себя, поиск, который у Зверева смешивается с явным нарциссизмом. Подойдём к положению такого художника в современной живописи. Зверев – это «случай», случай человека, который вновь открыл, сам не сознавая того, историю современного искусства. Советский художник Фальк говорил о начинаниях подростка: «Бесполезно учить его тому, что знают все, потому что он знает то, о чём другие не ведают». Полные намёков на эстетизм, работы Зверева проложили новые пути в современной живописи, – пути, направляемые исключительно его интуицией. Отправляясь от икон и полотен художников‑классиков, виденных им в музеях Москвы, Зверев последовательно «прошёл» Моро, Одилона, Редона, Руо, Дюфи, Сутина, Кокошку, Шагала или Бэкона, которых он никогда не видел, придумывая себе попутчиков на несколько дней, несколько часов, иногда лишь на несколько соприкосновений. В его рисунках чувствуется близость Востока. Глядя на серию его лошадей, выполненную чёрной тушью, Жан Кокто восхищался этим «китайский Домье», увидев в творчестве Зверева мост, перекинутый к западному искусству. Однако непостоянство Зверева, которое может быть сравнимо с непостоянством Пикассо, хотя творчество его охватывает только полтора десятка лет, делает всякую классификацию, как мне кажется, преждевременной. Но несомненно одно: его творчество – это вершина поэзии, попавшей в надёжные руки, и служат ей краски во всей красе и силе. Во время работы Зверев достоин камеры Клузо. Им овладевает исступление, когда рука, как бы управляемая приказом, выбрасывает бурный поток образов, за которым едва успевает мысль. Это ломка психологических барьеров и такая быстрота мысли, что некоторые работы Зверева тому, кто видит их рождение, представляются превосходными энцефалограммами. Нередко он создает сотни рисунков или десятка два гуашей в день. Бесконечное изобретение живописного материала позволяет ему с лёгкостью бросаться «манерами», едва оформившимися; техникой, придуманной и исчерпанной в один момент. Эта нетерпеливая плодовитость, эта торопливость выразить свои идеи и уверенная поступь странника по земле, – не делают ли они Зверева неким Гельдерлином в живописи? Два слова о нём как о человеке. Чтобы сослаться на типы, известные парижской публике, скажу, что в нём есть немного от Франсуа Вийона, Жана Жене, Гавроша, Верлена, не знаю, что именно – от францисканца. Но прежде всего Зверев напоминает мне постоянный персонаж русской литературы, который легко определяется словом «простодушный» и бессмертным примером которого является Платон Каратаев из «Войны и мира». Трудно помогать бродяге, но он вызывает у своих друзей любовь, терпение и родственную заботу, как Ван Гог у Тео. Он лукавый и кроткий, как ангелочек, злой, когда раздражается, его беседа, как кажется, всё ставит на своё место, и вместе с тем – из всего делает вопрос. Когда я недавно сказал, думая доставить ему удовольствие, что западные критики, увидев его картины, нашли их прекрасными, он мне просто ответил: «Им очень повезло узнать то, что хорошо». Я добавлю, что его имя на русском языке означает «дикий», и Зверев – из диких. Таков художник, которого предстоит открыть французским любителям живописи. Теперь слово за его работами.» |

|

|

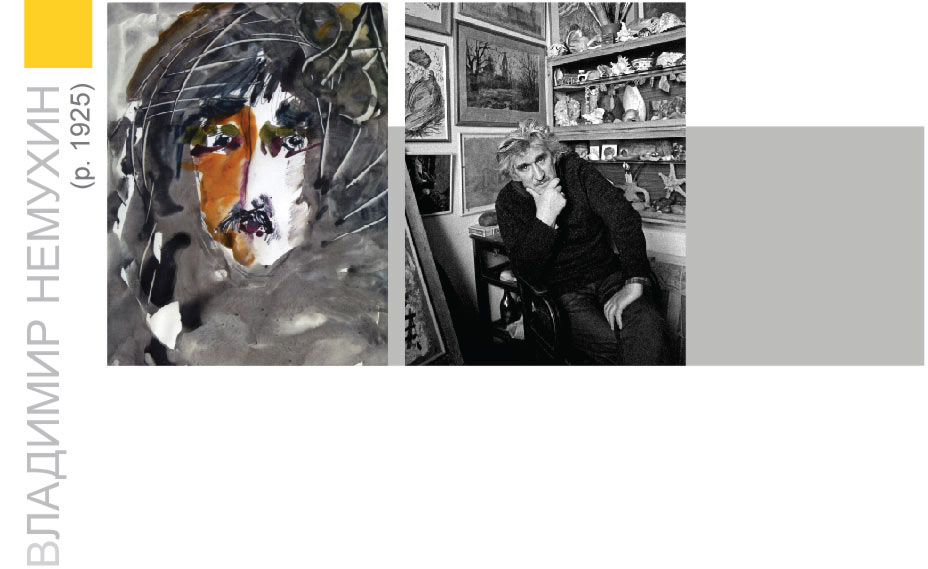

ВЛАДИМИР НЕМУХИН (Р. 1925)

художник, представитель неофициального искусства, участник легендарных «Бульдозерной» и«Измайловской» выставок (1974). Экспериментировал в духе кубизма и абстракционизма. В середине 1960-х активно развивал жанр полуабстрактного натюрморта с картами. Участвовал более чем в 50 выставках в стране и за рубежом. Организатор и куратор единственной персональной прижизненной выставки А. Зверева в Москве (Горком графиков, 1984). далее |

|

Художник, представитель неофициального искусства, участник легендарных «Бульдозерной» и «Измайловской» выставок (1974). Экспериментировал в духе кубизма и абстракционизма. В середине 1960-х активно развивал жанр полуабстрактного натюрморта с картами. Участвовал более чем в 50 выставках в стране и за рубежом. Организатор и куратор единственной персональной прижизненной выставки А. Зверева в Москве (Горком графиков, 1984).

"Как я встретился с Анатолием Зверевым? Всё это тонет в 60‑х годах. Тогда мы, художники, находили друг друга по каким‑то отдельным сведениям, и всё это было очень интересно – кто как рисует, кто что делает. Сами мы тогда были абстракционистами. Мы себя утверждали. Утверждали каждый день, каждый час, и фигуративизм нам уже не был интересен. Если на картине было что‑то, скажем, с носом и глазами – то уже не годилось. Фамилию Зверев я услышал в 59‑м году. Слухи о нём тогда ходили самые разные, и мне было любопытно увидеть его работы. И вот, наконец, я их увидел, когда как‑то попал к Костаки. Помню, что тогда они не произвели на меня особого впечатления, хотя бы потому, что я был совершенно ошеломлён увиденным Малевичем, которым я бредил, я никогда не видел Поповой, не видел Кандинского, потому что все эти музеи были закрыты. В общем, работы Зверева показались мне любопытными, но не настолько, чтобы как‑то меня захватить. Костаки же отзывался о Звереве очень восторженно, как о каком‑то выдающемся художнике, цитировал Фалька, который сказал о нём, что «каждое прикосновение его драгоценно». Костаки, конечно, остро чувствовал Зверева, но при этом он всё время выяснял у других степень его талантливости, как бы не умея сам сполна её оценить. Очень любил Костаки и Владимира Яковлева, который, как мне кажется, волновал его особенно. Почему? Дело в том, что Костаки сам втайне рисовал, и когда он оказался в Греции, то нарисовал там всё, о чём мечтал в Москве. Я помню его слова: «Я, собирая всех, загубил в себе гения». И я вполне допускаю это. Так вот, творчество Яковлева было ему как‑то понятнее, доступнее что ли. Его он относил к художникам‑примитивистам, то есть Яковлеву каким‑то образом можно было как бы подражать. А подражать Звереву было просто невозможно, тем более что собирал Костаки его ранние работы, в которых гениальное дарование Зверева было очевидно. Я думаю, что не только Костаки это видел. Это видели многие художники. Очень высокую оценку работам Зверева дал Пикассо. Когда в 1965 году его друг, французский дирижёр Игорь Маркевич привёз из Москвы в Париж зверевские работы и показал ему, Пикассо отозвался о Звереве как об очень одарённом художнике. Как сейчас цитируют Пикассо, что, мол, Зверев «лучший русский рисовальщик» – эти слова, мне кажется, несколько надуманные, преувеличенные. Пикассо знал русское искусство больше по авангарду, так что оценка эта не совсем точная. Но, как я уже сказал, была она, конечно, очень высокая. Первый раз Зверев приехал к нам в Химки‑Ховрино, где я жил в однокомнатной квартире с Лидией Мастерковой. Это был 64‑й год, и я уже слышал о его залихватской жизни всевозможные и самые невероятные рассказы. Я к нему очень присматривался и помню, что поначалу он показался мне даже несколько банальным. На нём была белая чистая рубашка, а я ожидал увидеть его каким‑то забулдыгой. Он показался мне даже благообразным. Но то, что он говорил – как‑то отрывисто и афористично, – уже тогда стало для меня любопытным. На Лиду его высказывания не произвели такого впечатления. Она себя считала гениальной художницей и не терпела никаких мнений, противоречащих её собственным. Зверев, наверное, сразу почувствовал по скромной атмосфере нашей квартиры, что делать ему здесь особенно нечего. Он осмотрелся, как бы познакомился с нами и ушёл. Потом я несколько раз встречал его у Костаки, но первое настоящее знакомство, вылившееся в близкую дружбу, произошло в 68‑м году. Я тогда разошёлся с Мастерковой и переехал жить в мастерскую. Состояние моё было крайне тяжёлым. Я вдруг остался один. Я страдал и не знал, что мне дальше делать. И вот как‑то раздался стук в дверь, и на пороге появился Зверев. Пришёл он один. К тому времени я уже как‑то обосновался в мастерской: поставил стол, лавку, и был счастлив от того, что вдруг его увидел. Ведь я пребывал чуть ли не в маразме, который он вытолкнул из меня мгновенно. Ища у него какого‑то утешения, совета, я поделился с ним своими переживаниями, и он сказал мне следующее: «Все твои несчастья, старик, – от общества. Это общество на тебя давит. А общество – это как стена. Вот видишь, стена у тебя напротив, а ты картинками её завесь. И она будет от тебя отделяться». Помню, что мне это очень понравилось. Знакомство началось, конечно, с выпивки и продолжалось очень, очень долго. Говоря о творчестве Зверева, интересно послушать, как он сам его оценивал. А он всегда говорил мне: «Старик, я был художником до 60‑х годов, потому что рисовал для себя. После 60‑х я стал рисовать для общества». Особенно он ценил свой период ташизма. Он говорил: «Ташизм изобрёл я, а не Поллок». Он уже отошёл от рисуночного построения и ушёл в другое видение мира. Он писал кляксами, большими кляксами, и такие работы я видел у Костаки и в других домах. Он считал, что ташизм – это самое яркое проявление в его творчестве: «Я писал, старик, кровью и повторить это уже больше не смогу». Я думаю, что в разных домах Зверев рисовал абсолютно по‑разному, и иногда это превращалось просто в фарс. Как бы стараясь угодить хозяину дома за ночлег, он рисовал всё то, о чём его просили, и все эти общественные заигрывания очень изменили его как художника. Вот приходит он к кому‑нибудь домой. Его просят: «Толечка, нарисуй собачку. Нет, давай кошечку. Нет, давай тебя с кошечкой и собачкой. А птичку можно? Ну, давай с птичкой». Он почти нигде не рисовал сам по себе и всегда спрашивал, что изобразить. Вспоминаю, как он хотел отблагодарить врача, когда лежал последний раз в больнице с переломанным плечом. Он совершенно не знал, что ему рисовать, и попросил врача написать, чего он хочет. Желания врача оказались очень любопытными. Он написал: 1) орёл; 2) гора; 3) отдых на даче; 4) что‑то связанное с машиной и собакой. Толя нарисовал ему и его жену, и что‑то вроде какой‑то массовки под какой‑то сосной, где‑то на Москве‑реке. Кстати, когда у меня возникло желание сделать Звереву персональную выставку, то поначалу я просто пришёл в ужас – что я затеял, за что взялся? Я был просто обескуражен, когда смотрел разные коллекции, в которых были всякие там собачки, кошечки и прочее. Создавалось впечатление, что Звереву просто постоянно диктовали, что нужно рисовать. Сам он выставки этой не просил, ему всё это было безразлично. Только потом уже, когда мы стали доставать его работы, он стал припоминать, где бы они могли быть. Ну, было у меня несколько хороших его работ – действительно очень хороших, – но этого, конечно, было недостаточно. Конечно, много его работ было у Асеевой, но лично мне все это не очень нравилось за исключением нескольких замечательных рисунков. Но то, что висело на стене, казалось мне слишком салонным, что ли, трудно даже определить. Меня эти картины, включая её портреты, даже немного как‑то раздражали. Асеева… из двадцатых годов, из этого невероятного бедлама, и вдруг – всё это превращается в нечто такое слащавое, запудренное искусство. Я вспомнил прекрасные зверевские работы у Костаки, но Костаки уехал в Грецию и как будто всё увёз. Я знал, что многие картины сгорели при пожаре на даче, но на всякий случай позвонил его дочери Наташе. Она сказала, что Толины работы у неё есть, и я приехал. Когда я увидел их, даже те, которые обгорели, то с облегчением вздохнул. Да, выставка состоится. Я очень упрашивал Зверева вести себя на открытии прилично: «Ведь это твой вернисаж. А вечером отметим». В тот период, когда Зверев стал писать для общества, происходят изменения и в его личной жизни. Имея двух замечательных детей – сына и дочь, – он расходится со своей женой «Люсей № 1» и уходит в московское бродяжничество. И это отдельный рассказ, потому что Зверев принадлежит, конечно, Москве. Такой не мог появиться ни в Ленинграде, ни в каком другом городе. Он был невероятно одержимым человеком, и одержимость эту люди использовали. И если бы они знали, насколько он одержим, то эксплуатировали бы его ещё больше. У него была особая страсть к материалу. Это была просто жадность к нему ещё с детства (от бедности). Сколько бумаги ни дай – она будет вся изрисована. И эта одержимость проявлялась у него во всём. Он как‑то попросил меня: «Старик, дай мне толстую большую тетрадку. Хочу роман написать». И… к четырём часам утра роман был закончен. Он писал отдельными буквами. А это тоже не так просто было – исписать ими всю тетрадку объёмом примерно в сто страниц. Вот такая одержимость… Сам Костаки удивился, когда попросил Зверева нарисовать серию рисунков к Апулею, оставив ему на своей даче пачку бумаги и бутылочку. Потом он рассказывал: «Когда я приехал вечером, вся пачка была изрисована, а он, как ни в чём ни бывало, – с собакой играет». Кстати, несколько слов о его подписи. В 15–16 лет на рисунках и картинках он ставил свое «АЗ», а начиная с 1954 года, подписывает всё, абсолютно всё. Интересно. Ведь такой незащищённый художник… и будто какая‑то рука провидения заставляла его всё подписывать. Ведь молодые художники по‑разному относились к своей подписи. Многие считали, что это неудобно, как‑то нескромно, а он подписывал всё. Его «АЗ» всегда очень органично входило в композицию картины. Часто подпись соединялась с годом. Я помню, как счастлив он был в 1983 году, потому что цифра «3» читалась одновременно как буква «З». Он получал удовольствие от этой каллиграфической подписи, которая выглядела на рисунке почти как китайская печатка. В моей коллекции есть семь разновидностей его подписи, и я хочу сделать фарфоровую тарелку, на которой все они будут изображены. Конечно, он родился чрезвычайно одарённым человеком, просто невероятно одарённым. Он родился гениальным музыкантом. Я слышал, как он играет. Это был не просто стук кулаками по клавишам. Он играл, великолепно играл. Я помню, как в одном доме он сел за фортепьяно, и я просто поразился. Передо мной сидел пианист. Удивительное было состояние! В такой же степени он был удивительным живописцем и рисовальщиком. А скульптор какой он был! Я видел в одном доме его лошадок. Он делал их из глины, из серой глины… Я ещё хотел договориться с хозяевами, чтобы отлить их в бронзе, но они собирались в эмиграцию, и я потерял этих людей. Да, он был прекрасным скульптором и не уступал, конечно, Паоло Трубецкому. Но Трубецкой был в своём времени, а Толя – в своём. И шашистом он был прекрасным. Знаменитый Копейка говорил, что если бы не его рисование, то он был бы чемпионом по шашкам. Он ходил в клуб шашистов в Сокольниках, где к нему относились просто с поклонением. Ну и конечно, его безумная страсть к футболу. Его стихия была – быть вратарём. А как он стоял в воротах! Лишь бы не пропустить мяч. Для него это было каким‑то высшим наслаждением, блаженством просто. Мы с ним ходили на футбольные матчи. Он был необыкновенно азартным. Мы всегда брали с собой водку или пиво. Без этого он на стадион вообще не ходил. Билеты он брал сразу на все трибуны. Билетов по двадцать брал. Для чего? Чтобы в случае чего можно было бы мгновенно смыться. У него была настоящая мания преследования, хотя в те времена за нами действительно кто‑то следил. Ведь тогда уже были какие‑то смелые диссидентские вылазки. И вот покажется ему, что за ним кто‑то следит, и он волочёт меня на какую‑то другую трибуну – с северной на южную, например. Это ужас какой‑то был, таскал меня, как какую‑то кошку: «Ты либерал, ты ничего не понимаешь. Ты что, не видишь, что за нами следят, за нами ходят?» Или хватает меня и выводит на какую‑то другую улицу, тут же ловит такси, запутывая следы. Был очень интересный случай, когда он меня из Пушкинского музея выводил. Очень любопытный случай. Я ему предложил: «Давай сегодня будем опохмеляться культурно. Пойдём в Пушкинский музей». Он отвечает: «А знаешь, там, кстати, какие‑то сардельки и сосиски продаются. Заодно и пообедаем в буфете. И пивцо там бывает. Пойдём». И вот мы пришли. Буфет был закрыт. Мы плелись по залу, и я остановился, может быть, первый раз в жизни, в Греческом зале перед скульптурой мальчика, вынимающего занозу. Стоял и наслаждался. Вдруг Зверев меня хватает и волочёт из этого зала: «Ты что, не видишь? Ты что, с ума сошёл? Ты не видишь – за нами ходят, дурак, либерал! Сейчас досмотришься… Тебя заберут, х… ты засматриваешься?» И весь он такой всклокоченный хватает меня, и вот мы с такими приключениями выбрались из этого зала и отправились дальше. Короче, были у него свои странности. Например, совершенно фантастическая брезгливость. Как‑то я ночевал у него дома в Свиблово. По дороге мы заехали с ним в аптеку, где он купил громадное количество соды, которой обсыпал всю квартиру – стол, пол, комод, диван, на котором я должен был спать и т. д. Дома он почти никогда не ел. Помню, мать оставила ему завтрак – яблоко и два яйца. Он сказал: «Старик, если хочешь есть, то ешь. Я это есть не буду». Он часто ночевал у меня под дверью. Приходишь, а он спит, подстелив под себя две газеты, и часто это случалось зимой. Приходит – меня нет, а он где‑то не устроился, куда‑то не попал. Вот так и спал, или дожидался меня: «Старик, это я». Спрашиваю его: «Ну что ты делаешь? Разве так можно?» – «Ну что сделаешь, старик. Никто не пустил». Так что очень много было в его судьбе неуёмного, тяжёлого, но он никогда не жаловался. Никогда. Воспитывался Зверев на Третьяковской галерее. Очень любил русское искусство, хотя и называл себя учеником Леонардо да Винчи. В нём он видел человека всемогущего, который занимался поэзией, инженерией, скульптурой, архитектурой, трактатами, и он выше себе никого не представлял, хотя трудно, конечно, сказать… Его оценки были какие‑то очень свои и очень точные. Однажды он заговорил о моём творчестве. Так вот, помню, как он мне сказал: «Старик, знаешь что? Если бы ты свои белые работы не сделал, ты бы не спасся». И где‑то он был прав. Я потом пытался как‑то осмыслить, почему он именно так сказал, пытался вернуться к его оценке. Но спрашивать его об этом было бесполезно. Он не любил вопросов. А уж если ты начинаешь настаивать, приставать к нему с ними, то он вообще уходил от разговора. Художников он никаких не ругал, хотя бы потому, что не нужно ему было всё это, просто не интересно. А если и был у него в каком‑то смысле соперник, то был им Владимир Яковлев. Зверев никогда не оставался равнодушным к его творчеству и реагировал на него очень агрессивно. Яковлев же относился к нему с большой симпатией и называл его всегда бойцом. Так вот, когда я показывал Звереву рисунки и картины разных художников, он всегда был спокоен. Но когда я начинал говорить о Яковлеве, он мгновенно становился агрессивным и начинал ставить ему оценки: «Кол! Кол! Кол!» – «Но почему кол? – спрашиваю я. – Я сейчас покажу тебе ещё его работу» – «Ну ладно, старик, – три с минусом, больше не поставлю». Вот здесь был момент какой‑то очень непростой. Зверев, со свойственным ему ёрничаньем, когда говорил о Яковлеве, высказывался так: «Ну, конечно, старик. Ему всё можно, потому что они все в польтах хороших ходят». Так он сказал однажды, когда увидел родителей Яковлева, у которых пальто были с каракулевыми воротниками. Зверев, очевидно, считал это верхом благополучия, что за воротником, мол, может любое творчество спрятаться. Рисуй, как хочешь. И это был не юмор, и он всегда про пальто мне эти напоминал. Короче, Яковлева он очень остро воспринимал, я это хорошо помню. Зверев любил поэзию, и его отношение к ней также было весьма своеобразным. Он, например, не любил Пушкина, считая его поэтом официальным, а всё официальное ему не нравилось. А вот Лермонтов – это не официальный поэт. Он сам мне об этом говорил. Лермонтов был для него более романтичным, что ли, и по Лермонтову он много рисовал. Я однажды спросил его: «А не попробуешь ли ты Демона нарисовать?» Он ответил: «Да знаешь, Врубель уже всё сделал». А Врубеля он очень любил, и иногда даже сравнивал себя с ним. Его любимой работой, которую он нарисовал ещё в детстве, была роза. «Ты знаешь, старик, – говорил он мне, – это была гениальная роза, как у Врубеля». Эта роза была у Румнева, и я её не видел, но уверен, что она была написана не маслом. Кстати, очень многие гонялись за его маслом, а я считаю, что Зверев – это художник карандаша и акварели. Масло он вообще не любил. Называл его «масляченко». И он не работал раньше им, хотя бы потому, что акварель была для него доступна, по карману просто. И он любил этот материал и чувствовал его. Знал ли Зверев себе цену? Конечно, знал. И знал свои возможности. Он действительно был снайперским рисовальщиком, и всё это было дано ему от природы, от Бога. Хотя оценить Зверева могли далеко не все художники. Ведь для того, чтобы щедро оценивать, надо самому быть свободным. Для меня, например, свобода – это, прежде всего, интеллектуальная возможность её осуществить, к чему, как мне кажется, сам Зверев особенно не стремился. Возможно, ему это было и не свойственно. Как это ни странно, зверевское дарование находится в сложном с ним противоречии. И для меня он остаётся загадкой, и очень непростой загадкой. Но одна из спасительных возможностей представить себе Зверева, как мне кажется, это через христианство, которое так ощутимо в его творчестве. Просто удивительно: такая судьба – и такая чистота в искусстве. Просто творение Божие. И так – у всех больших художников. Это было у Владимира Вейсберга, это есть у Владимира Яковлева – людей страдающих, безумно страдающих. В период моих первых встреч со Зверевым у него начался роман с вдовой поэта Николая Асеева – Оксаной Михайловной. Мне было очень интересно на неё посмотреть, ведь такая легендарная женщина, из такого великого прошлого. Он всегда трогательно покупал ей цветы и буквально засыпал письмами. Как‑то он остался у меня ночевать, предварительно прихватив с собой кучу газет. Он расстелил их на полу и всю ночь шуршал ими, как ёжик. Утром, пока я ещё спал, он стал строчить какое‑то жуткое количество писем, в каждом из которых было всего по несколько слов. Он тут же запечатывал их в конверты и просил меня: «Старичок, ты помоги мне всё это в ящик попрятать»… И письма все эти были адресованы Асеевой. Мы разносили их по Садовой, Малой Бронной, а на следующий день – всё то же самое. Я говорил: «Старик, давай напишем одно длинное письмо. Ведь это ужас какой‑то – разносить всё это». В ответ я слышал: «Ты в этом деле ничего не понимаешь». И вот, наконец, я её увидел. Она пришла ко мне с Толей и сразу показалась мне очень милой, жизнерадостной и непосредственной. Помню, что был декабрь. На ней была рыжеватенькая дублёнка, а под глазом – огромный синяк! Она начала мне тут же жаловаться, что он её ударил, а он – на её неверность. Оказалось, что он приревновал её к врачу. Когда тот начал осматривать Оксану Михайловну во время её болезни, Зверев рассерженно спросил его, показывая на прослушивающий аппарат: «Зачем тебе даны эти штуки резиновые, а руками лапать не смей!» Кстати, ревность у него была совершенно фантастическая, а тут ещё устанавливали на доме доску Асееву, и началась ещё борьба с этой доской: мол, ни к чему она. У Асеевой было три сестры – Мария, Надежда и Вера. С их стороны всегда исходили запреты на вхождение Анатолия в дом к Оксане Михайловне. Они считали, что ей пора со Зверевым расстаться, что он сведет её в могилу, и Анатолий постоянно вёл с ними борьбу, называя их «чердачными старухами». В общем, много было всяких смешных и курьёзных ситуаций. Меня однажды поразил его телефонный разговор с Асеевой. Он невероятно её ругал, ругал последними отборными словами, и я не мог просто этого выдержать. «Послушай, – сказал я ему, – или немедленно прекрати всё это, или просто выматывайся отсюда. Я не могу всё это слушать». Но он продолжал крыть её в трубку, а она, к великому моему удивлению, всё это выслушивала и даже в тон ему что‑то ответила. И тут я подумал: «Это у меня чего‑то не хватает, а не у них». Я понял, что сам не созрел ещё до таких не просто хороших, а больших, мощных отношений. Отношения их, если так можно выразиться, я назвал бы именно мощными. Они были очень сложными. Это были равные отношения. Она его безумно любила. Я думаю, что он был человеком, который мог ей что‑то заменить, что‑то напомнить, что‑то создать в её где‑то уже неприкаянной старости. Ведь ей самой доставалось уже очень мало. Её жизнь сводилась в основном к вечным копаниям в архивных материалах. О творчестве Асеева была написана уже куча диссертаций, и Оксана Михайловна только засвидетельствовала разные ситуации и факты, которые были с ним связаны, а Зверев был всегда и во всём непредсказуем. Она обожала его работы, и он просто задаривал её ими. Она рассказывала, как он, лёжа в Тарусе с переломанной ногой и рукой, её рисовал, самозабвенно рисовал. А я очень жалел, что он не рисовал её, скажем, в 55‑м, или 57‑м, или в 59‑м годах, когда это были портреты совершенно другого творческого момента. Он, конечно, старался, чтобы работы эти ей нравились и делал её моложе. Да он и представлял её такой. Конечно, эта любовь, эта встреча Оксаны Михайловны с Толей имела какой‑то особенный смысл. Ведь он чувствовал себя, общаясь с ней, как за каменной стеной, за которой ему можно было как‑то спрятаться, укрыться. У меня с ним был как‑то об этом разговор и, кстати, очень серьёзный. Ведь он страшно боялся этой действительности и всё время был как бы начеку. Он боялся, что его могут посадить принудительно в дурдом, постоянно был в ужасе от вытрезвителя. В конце концов, он научился как‑то лавировать, старался ездить всегда на такси, меньше находиться в общественных местах, где его могли взять. Был ли он в дурдоме? Я его об этом не спрашивал, но один раз он вроде бы там был и, кстати, навещали его там Оксана Михайловна и Костаки. Но это были доброжелатели, которые понимали, что ему надо, в конце концов, подлечиться. Вот подлечится – и станет совершенно гениальным человеком. Не пить ему было, конечно, очень трудно, разве что при каких‑то невероятных обстоятельствах. Но однажды он мне сказал, держа руку около сердца: «Старичок, мне надо бы прекратить выпивать». – «А что случилось?» – спросил я. «Да вот сердце что‑то болит. Но знаешь, я стал размышлять – вот брошу пить, стану очень здоровым. Но здоровыми, старик, могут быть только футболисты». Говорил он всё это не в шутку, а совершенно серьёзно – здоровыми могут быть только футболисты. Это был 1984 год. Уже после смерти Зверева я решил сфотографировать его комнату. Ту самую «гибловскую» комнату, в которой он провёл последние часы своей жизни. Я просил знакомых, которые бывали там, ничего не трогать, чтобы фотографии эти были как можно более документальными. Когда же я пришёл туда, то был просто поражён. Я увидел, что всё в квартире было переставлено, перевёрнуто, даже кровать была подвинута. Вот такое состояние – буквально обыска. И всё это делали близкие для него люди. Я не буду их называть – ни их фамилии, ни их имена. Дело не в этом. Все, кто орудовал там, сами поймут, о ком идёт речь. Что они искали? Даже не хочу вникать в это. Искали, наверное, картины, искали всё то, что в будущем обернётся в хорошие деньги… Зверева не стало 9 декабря 1986 года. Ему сделалось плохо в своей квартире в Свиблово, где находиться он так не любил, и которое так пророчески, как оказалось, называл «Гиблово». В больнице, куда его отвезли, мы узнали – состояние безнадёжное. Инсульт. Я помню его за день до смерти. Он был без сознания, не совсем ровно дышал. Но такой спокойный лежал, такой благодушный, как бы отдающийся. Первый раз можно было положить на него руку… И всё. На следующий день он скончался. Врач сказал: «Невероятный, конечно, был организм. Мозг его просто плавал в крови». Уход Зверева заставил нас думать о нём как‑то по другому. То, что умер большой художник, было ясно само собой. Прощаясь с ним, мы будто прощались с символом свободы. О его похоронах снят фильм, сделанный фотографом Сергеем Борисовым, абсолютно подлинный фильм. В нём видится состояние всех, кто со Зверевым прощался, кто его любил. А любили его не все. Не то чтобы не признавали, но, во всяком случае, не ставили так высоко, чтобы счесть для себя нужным прийти на похороны вот такого человека, такого художника.» |

|

|

ВЛАДИСЛАВ ШУМСКИЙ (1926—2000)

историк, политолог, писатель. В 1949 закончил МГИМО по специальности«история международных отношений», работал редактором ТАСС в Москве, референтом-переводчиком в Вене, корреспондентом в Бонне и Западном Берлине. С 1956 по 1976 работал гл. редактором Издательства международных отношений ГК Совмина СССР и старшим научным редактором издательства «Прогресс». Кандидат исторических наук, член Союза журналистов и Союза писателей России. Коллекционер работ А.Зверева, автор ряда статей и мемуаров о художнике. далее |

|

Историк, политолог, писатель. В 1949 закончил МГИМО по специальности «история международных отношений», работал редактором ТАСС в Москве, референтом-переводчиком в Вене, корреспондентом в Бонне и Западном Берлине. С 1956 по 1976 работал гл. редактором Издательства международных отношений ГК Совмина СССР и старшим научным редактором издательства «Прогресс». Кандидат исторических наук, член Союза журналистов и Союза писателей России. Коллекционер работ А.Зверева, автор ряда статей и мемуаров о художнике.

«Художник в своей жизни … Родился в 1931 году, 3 ноября, в Москве. Первое своё рисование, как помню, совершил в пятилетием возрасте. Девяти лет, перед войной, был зачислен в кружок рисования в пионерском лагере. Тот кружок рисования напоминает мне сон, «утренний туман». С началом войны, – продолжал художник, – рисованием не занимался. Жил в Москве. Шли бомбёжки. Потом мы эвакуировались в Тамбовскую губернию, в деревню Берёзовка Красивского района. Там была родина моего отца. Жили там с родителями – с матерью и отцом. Мать – Пелагея Никифоровна, отец – Тимофей Иванович. Мать – рабочая, прачка, отец был инвалидом первой группы с гражданской войны. В деревне прожили два года. Рисовать не удавалось. Уже тогда научился курить. Мать курильщиков звала «трубокурами». Но по‑настоящему к этому зелью я не привык. Видимо, потому что лёгкие были плохие, часто задыхался и кашлял. Отец же курил «по‑чёрному». «Козьи ножки» ему ловко накручивала мать, так как у отца одна рука была парализована. В деревне учился в школе, кончил два класса, в третьем остался на второй год. Плохо учился ещё и потому, что сверстники мои издевались надо мною. Я для них был белой вороной среди серой стаи. И не знаю – почему. Из‑за этого в школу не хотелось ходить. Жизни и остальному учился у отца. Он мне объяснял, откуда булки, плюшки‑сдобы берутся, как их зарабатывают. Многое виделось в природе, нас окружающей. Видел сугробы от метелей и буранов, видел ласточек на проводах столбов, видел половодье и бобров, видел лес, речку «Ворона», у которой некогда бывал атаман Антонов. Помню раков, которых привозили в Москву живьём в мешках и которые после их отвара становились красными, как пасхальные яйца от луковой шелухи. Многое видел я в разницах и в единстве между лугами и задами, между полем и лесом, между сухостью и дождём и т. д. Тамбовский чернозём богат. Когда шла «война народная, священная война», мы в Тамбовской области никогда так сильно не нуждались в еде, как во многих местах страны. Мы не голодали. В деревне что‑то нравилось, а что‑то нет. Много было приятного, но бывало и наоборот. Запомнил гул полей, когда речка насторожена перед разливом. Во время разлива рыбачили. С одним рыбаком подружился. Он меня не отталкивал. Но из меня рыбака не вышло, видно, не дано, хотя и хотелось. Я «состряпал» себе удочку, но хорошим уловом похвастаться не мог. Надо всё‑таки уметь. Я расстался с этим занятием, но в душе продолжаю любить рыбалку. Помню, юношей любил рисовать верхушки деревьев. Они у меня получались. Я их рисовал не как с натуры, а как бы изнутри, как бы я сам был в их серёдке, и оттуда видел их: от основания до кончиков ветвей. Теперь так не смогу. Для этого надо обладать особой энергией. Теперь её нет. Теперь и на дерево‑то не залезешь. – А не смог бы, – спрашиваю, – хоть как‑то показать, напомнить, как это было? – Смогу, но получится не то. Поэтому лучше не надо. Того уже не вернёшь. Такова жизнь. Но она щедра, она дает что‑то взамен, то, чего тогда, в юности, ещё не было. Помню, как мать ходила зимой в лес за хворостом, в мороз. Прихватывала с собой ведро, чтобы на обратном пути подбирать щурят, выбросившихся из проруби. Помню, болели глаза. Я много смотрел на потолок, а оттуда сыпалась извёстка. Долго лечился, ездил к врачам в Тамбов… В Москве снова стал учиться. Но снова плохо, неровно. Классная руководительница Мария Васильевна говорила, что это из‑за лености, из‑за постоянного желания ничего не делать. Бывали лишь случайные прорывы, как ветер при тихой погоде. Поэтому оценки «отлично» бывали в весьма ограниченном количестве. Всегда были пятёрки по немецкому. (Могу засвидетельствовать, как свободно знающий немецкий язык: Зверев прекрасно помнит всё по‑немецки, что приходилось ему изучать в школе или слышать за её пределами. Он любил этот язык, знал кое‑что наизусть, в частности, пословицы. – В. Ш.) Пятёрки ещё были по черчению, рисованию, иногда по поведению. Посредственно учился по литературе и русскому языку, по остальным предметам – плохо. В силу такого силуэта, мне долгое время не удавалось закончить седьмой класс. Закончил злосчастную семилетку в школе рабочей молодёжи, и то благодаря классной руководительнице, которая вела литературу, и которая иногда говорила, что я в литературе – не от мира сего, особый вроде. Иногда писал стихи. А в общем‑то, меня пожалели и вместо двоек поставили тройки: я наводил на учителей жалость своей общей бездарностью в учёбе. (Судя по всему, учёба в школе давалась Звереву не просто; видимо, поэтому во время споров он нередко говорил: «Прошу со мной не спорить, я всё‑таки окончил семь классов». – В. Ш.) – Потом, – говорит далее Зверев, – учился в художественном ремесленном училище. Ремеслуху закончил, когда мне уже было лет 17–18, и с хорошими оценками. На экзаменах мне дали самый высокий разряд – маляра‑альфрейщика. Это стенная живопись по сырой штукатурке. Потом всё это упразднили, нас не доучили на целый год. Все разбрелись, кто куда. Я устроился работать художником. Сначала в доме пионеров, потом в парке «Сокольники». Многого навидался. Однажды в доме пионеров, где я работал фактически истопником, устроили выставку художественного кружка. Выставил и я кое‑что. На выставке побывала делегация японцев. И надо же – они, не сговариваясь, оценили только мои вещи и тут же выразили желание их купить. Продать, конечно, не продали: закона такого у нас нет. Директриса испугалась чуть ли не до обморока: пришьют ещё что‑нибудь. Времена такие были. На следующий день меня уволили, не помню уж, под каким предлогом. Знающие люди мне потом говорили, что неправильно меня уволили, не по закону. Ну да Бог с ними! Какое это имеет значение… Потом павильон, где занимались рисованием, сгорел. Многое сгорело. Но я не переживал. И не из‑за того, что уволили. Нет. Уж слишком много у человечества всяких несчастий, чтобы досадовать по поводу всяких непредвиденных мелких случаев… В своё время я был призван в армию, во флот. Но вместо нескольких лет береговой обороны пробыл там всего семь месяцев. Уволили по болезни. (А дело заключалось, скорее всего, в том, что Зверев катастрофически не мог выполнять любые воинские приказы, начиная с того, что он без смеха не мог выполнять команду «смирно». – В. Ш.) Вернулся домой, – продолжает Зверев, – и обнаружил, что рисование моё, насчитывавшее несколько сотен единиц, сожжено братом. Когда стукнуло двадцать, я был поражён красотой одной дамы – не из Амстердама. Мне было грустно… Я хорохорился, чтобы выглядеть лучше, чем я есть на самом деле. Но судьба, в кою я, очевидно, никогда не верил, не совершила то чудо, о коем может только мечтать современный шизофреник. Этот диагноз – «шизофрения» – мне поставили врачи. Я тогда не понимал, что это такое, никогда этого слова раньше не слышал. Как‑то пришел к Ваське Ситникову и спрашиваю его, что такое шизофрения. Вдруг Васька налился гневом и замахнулся на меня какой‑то железякой. Я шарахнулся в угол. Оказывается, Васька сам был шизофреником, и он подумал, что я издеваюсь над ним. Когда выяснилось, что я спрашиваю всерьёз, Васька мне и объяснил, что такое шизофрения. А с любовью тоже не везло. Я знал знаменитого коллекционера Костаки. И даже хотел жениться на его дочери. Но Костаки сказал: «Толечка, ты – необыкновенный, ты – гениальный, в тебе масса плюсов, но ещё больше минусов, особенно для семейной жизни. Так что, Толечка, на нас не рассчитывай». Так я расстался с любовью, которая, может быть, всех заводит в тупик, после которого сам не сам. В общем, личного счастья не получилось, хотя я и стремился к этому. …Я рисовал по‑прежнему много, но несерьёзно, в силу той поверхностной серьёзности, которая меня и всех нас окружала. Надо было жить и выживать. Но мои замыслы выявили мои шпионы. (У Зверева была определённая мания преследования и, кстати, не без основания. – В. Ш.) Они устроили мне «тёмную», жестоко избили. И было это не раз. Мне тогда казалось, что с живописью в стране Советов надо прекратить. Думал – женюсь и уеду жить в Тамбовскую губернию, где когда‑то находился во время войны… Но увы! Я так и не добрался до этой «зоны смешанных лесов». Да, видно, оседлая жизнь не по мне. Предлагали мне уехать во Францию с помощью фиктивного брака. Но и это не по мне: всё‑таки я – русский. (Зверев здесь не раскрылся: он не уехал за границу прежде всего из‑за женщины, о которой будет сказано дальше. – В. Ш.) Зверев отрицательно относился к советской системе. Однажды мы с ним разговорились и затронули такую тему, как Советская власть. Зверев вспылил до крика и гнева в глазах: «Нет никакой Советской власти! Дай листок бумаги, и я напишу, давай, давай!» Я дал. И вот Зверев, видимо, впервые в жизни изложил своё кредо: «Советской власти не существует и не существовало. Её придумали „личности“ весьма сомнительные, бандитские и авантюрного порядка. Думать о существовании Советской власти обозначает заблуждение глубочайшего характера… Поэтому сообщаю: тот, кто говорит о так называемой Советской власти, ещё и ещё раз глубоко заблуждается». И далее Зверев добавил: «Советская власть – мистификационное понятие. Чтобы в нём разобраться, надо побывать в вытрезвителе: там обворовывают, кладут в обоссанную до тебя постель и больно избивают, калечат. И занимаются этим такие женщины здоровые, как лошади». Тем не менее, – продолжал Зверев, – живопись, рисование не прекращались. Но тут я должен заметить, что всё остальное настолько всем известно, настолько банально, что дальше ехать некуда. (Выражение – «дальше ехать некуда» – было одним из любимых у Зверева. – В. Ш.) По рисункам моим и картинам можно видеть и слышать меня. Зверев прекратил свой автобиографический рассказ и решил почитать некоторые свои стихи, коих им написано немало. Если бы их собрать (а такое намерение есть у одного из поклонников Зверева), то получился бы не один сборник зверевской поэзии. Из стихов мы узнаём, что Зверев был заядлым футбольным болельщиком «Спартака». Особенно он чтил великого английского форварда послевоенного времени Стэнли Метьюза и Фёдора Черенкова. Дальше он декламировал такое: «Я синие глаза люблю твои. А глаз куда ни кинь – повсюду ты. О, все цветы у красоты, у высоты высот, у гор… Там, где немыслим никогда индус Рабиндранат Тагор. И не гранит его хранит средь гор и горя, его единственно хранит исток с горы, с форелью споря. О горе – горе! О горе гор! И с гор родник из утомленья к счастью рвётся». Закончил он рассказ таким четверостишием: «А поэтому, став поэтом, шлю привет вам от чистой души, что хотела кормить вас котлетой где‑то в очень далёкой глуши!» И добавил: «Аминь. До свидания!» И подпись – АЗ и дата – 1981 год. То был как раз год его пятидесятилетия. Из того, что я запомнил о нем… По улицам Москвы бредет сутулящийся человек и носками обшарпанных ботинок бьёт то по попавшему под ногу камню, то по льдышке. Он идет шаркая и никого не замечая, никогда не оглядываясь. Он идёт туда, куда попросился, или туда, где его не ждут. Он бездомен, словно бродяга. Плохо одет, с чужого плеча. Если на нём рубашка, джемпер или фуфайка, то надеты они обязательно наизнанку. Так ему хотелось. Взлохмачен, борода – клочьями. У него не водилось расчёсок, а чужими он не пользовался по причине болезненно развитой брезгливости. В нём всё необычно: и походка, и манера держать голову – по‑птичьи втянув её в плечи, – и то, как он глядит на окружающее – как бы в отрешённости. Это и есть Анатолий Тимофеевич Зверев. Познакомился я с ним без малого лет двадцать назад через художника А. Степанова в его мастерской на Беговой улице. Зверев сидел за столом, как бы нахохлившись и опёршись на него локтями. С лица его не сходило подобие виноватой улыбки. Хозяин мастерской показал мне некоторые работы Зверева, висевшие на стенах. Моя влюблённость в художника возникла сразу же, буквально с первого взгляда. Я тут же предложил А. Степанову (картины были подарены Зверевым ему) продать их мне. Тот довольно охотно уступил, взяв за них «по‑божески» (по тем временам). Вообще надо сказать, что при жизни Зверева за его вещи платили неизмеримо меньше того, что они стоили на самом деле. Художники, резко уступающие Звереву в таланте, ставили свои вещи во много, в десятки раз дороже зверевских. Объяснялось это тем, что Зверев мог создать картину в вашем присутствии и попросить (именно попросить) за неё «четвертинку», а то и того меньше. Где такое ещё встретишь? Но всё это отрицательно влияло на коммерческую сторону творчества Зверева. Как‑то я сказал ему: «Толя, твои вещи стоят гораздо дороже того, что за них дают. Что касается меня, то я могу исходить только из своих финансовых возможностей, а они невелики. Поэтому решай сам». «Ладно, ладно, – сказал Зверев, – сочтёмся. Я тебе прощаю. Дашь, сколько сможешь». Конечно, на этом можно было спекулировать, что некоторые и делали: покупали дёшево, а потом дорого продавали. Но были и те, кто помогал Звереву, и если сами не покупали по высоким ценам (Зверев мог и запросто дарить), то содействовали ему, чтобы реализовать картины по более или менее достойным ценам. Таковым был известный художник и друг Зверева Владимир Немухин. Надо признать, что этот человек, всегда и неизменно искренно высоко ценивший Зверева, много сделал для его популяризации и утверждения в числе наиболее талантливых художников России и современности. Без таких, как Немухин, Звереву пришлось бы совсем неважно. Картины, портреты Зверева, когда он их писал, многим казались даже несуразицей. А после, видя их раз от раза, люди тянулись к ним. Как любое истинное искусство, вещи Зверева притягивают. Тот же, кто их не принимает (а такие тоже есть), – это люди, которые обойдены судьбой в том смысле, что они вообще не видят прекрасного. Не трудом, не вымучиванием, не количественными слагаемыми берёт за душу Зверев, а вспышками и порывами видения, озарения. Талант Зверева импульсивен. Он всегда хотел писать, никогда не отказывался. Писал совсем не по канонам, быстро, успевая за один присест создать три, четыре, а то и пять картин. Максимальная продолжительность его работы над вещью не превышала 30–40 минут. Но это вовсе не значит, что только за столь «долгий» срок он создавал нечто лучшее. Нет. Лучшие его вещи (из портретов, пейзажей и тем более рисунков) есть и среди тех, на которые уходило минут десять‑пятнадцать, а то и меньше. Прежде чем создать портрет, Зверев обычно говорил: «Давай, детуля, увековечу». Вроде бы шутка, а с долей правды. Уникальный характер Зверева создал художника необузданного чувства, которое он, однако, выражает с неповторимой экономностью. Буйство чувств и чувство меры – эта черта свойственна Звереву, как никакому другому художнику. Думаю, что в лаконизме Звереву нет равных. Зверев в совершенстве владеет методом кажущейся незавершённости, по поводу чего «непосвящённые» (в том числе и среди известных художников и искусствоведов) порой не скупятся на нелестные эпитеты. Но в этой мнимой незавершённости и кроется один из секретов красоты, которым в полной мере владеет Зверев. Это направление в зверевском творчестве высоко оценил сам Пикассо, сказавший, что народ, имеющий таких художников, как Зверев, не нуждается в том, чтобы искать «законодателей» изобразительного искусства за пределами страны. Говорил о нём и Фальк: «Каждый взмах его кисти – сокровище. Художники такого масштаба рождаются раз в столетие». Зверева любят и ценят за то, что он абсолютно неспособен сфальшивить, быть хоть в малейшей степени измысливаемым. Бездонная искренность – это естественное состояние Зверева, – независимо от того, что совершается вокруг – кутеж или война. Он, подобно Есенину в поэзии, источал художничество. Есть художники вторичные, рассудочные, претенциозные. Зверев всегда первичен, как солнце, как море, как дождь, а то и как ураган. И к нему нельзя быть равнодушным: либо его любят, либо отвергают. Некоторые считают Зверева «гениальным люмпеном». Относительно «люмпена» я бы поостерёгся. Да, по образу жизни кое‑что сходно было, но не душа. Это был неповторимый художник, творивший с самых ранних лет жизни и вплоть до самых её последних дней. Коллекционеры подсчитали, что всего Зверев создал более 30 тысяч единиц. Не многовато ли для «люмпена»? Живописную манеру Зверева определяют как «вдохновенный экспромт». С этим можно согласиться, но я бы определил её ещё как «магический реализм». Однажды один из разбогатевших художников был в гостях у Костаки, который «открыл» Зверева, во всяком случае для Запада, где позднее появились серьёзные исследования, в которых Звереву неизменно отводилось значительное место. Одно из них – «Неофициальное искусство в Советском Союзе» Игоря Голомштока и Александра Глейзера, вышедшее в Лондоне ещё в 1977 году. Тот богатый художник, увидев у Костаки работы Зверева, сказал: «А что это за мазня у вас? Я такое могу делать по пятнадцать штук за полчаса. Это даже не полуфабрикат». – Голубчик, – сказал Костаки, – ловлю вас на слове. Вот вам лучшие английские краски, кисти, бумага. Пожалуйста, покажите. Но договоримся о пари: если у вас получится, то можете забрать любую из икон в моей коллекции, если же не получится, то публично признаете своё поражение. – Хорошо, согласен, – обрадованно сказал художник (кстати, тоже собирающий иконы) и начал работать «под Зверева». Он совершил не менее семи попыток, и ни одна не удалась. – Я сегодня не в форме, – буркнул низвергатель Зверева. – Голубчик, – сказал Костаки, – вы всегда будете не в форме. Вы проиграли пари… Вы не разглядели замечательного художника, слава которого ещё впереди. Ай‑я‑яй… О художниках вышеописанного толка Зверев говорил: «Они все обманщики и, сами того не ведая, гибнут в собственном обмане». Зверев хорошо относился к тем художникам, которые были по‑настоящему талантливы и в чём‑то своей натурой напоминали самого его. Одним из таких был уже упомянутый Василий Ситников. В нём Зверев особенно ценил его личностные особенности. Зверев был крайне ревнивым. Уже упоминалось о женщине, которая сыграла в его жизни важную и существенную роль. Речь идёт о Ксении Михайловне Асеевой, вдове известного поэта Н. Асеева. Сейчас её тоже нет в живых. Она была на тридцать с лишним лет старше Зверева. Между тем Зверев её любил, был привязан к ней и если не уехал за рубеж (а предложения на этот счёт, как мы видели, были), то прежде всего из‑за неё. – Толя, любить вас я не могу, а быть рядом – могу, – сказала Асеева Звереву. Больше всего Зверев любил быть с нею один на один. Тогда он пел, дирижировал музыкой, передаваемой по радио, танцевал, ликовал. Асеева была человеком высшей культуры, огромной порядочности, крайне воспитанной, прекрасно понимающей, что есть действительно новое и талантливое (отсюда и привязанность к Звереву), лично знала Есенина, Маяковского, Велимира Хлебникова и многих других выдающихся представителей русской культуры. Она принимала их у себя дома, хорошо музицировала на рояле, исполняя Рахманинова, Мусоргского, Чайковского… Зверева тянуло к людям чистым, не испорченным расчётом и конъюнктурой, искренним и откровенным, надёжным. Именно такой и была Асеева. Однажды, а дело было на даче, к ней пришла женщина, которая по долгу службы интересовалась литературным наследием поэта Асеева. Они разговорились, а потом Асеева играла. Когда женщина ушла, со второго этажа спустился Зверев и в припадке ревности ударил Асееву по щеке. Он кричал: «Почему ты играла дважды?! Ты отняла у меня моё время!» Никому Зверев не сделал ничего плохого, разве только себе, своему здоровью, никого не обидел, не обездолил, ни у кого ничего не отнял и не взял. По существу, он только отдавал – и отдавал то, что не поддаётся измерению денежными эквивалентами. Он никому и ничего не задолжал, а ему должны (и очень много) сотни и даже тысячи людей, ибо их обогатил он и в прямом, и в переносном смысле слова. Он отдал то, что лучше всего, и так много, что нет для этого материальных вместилищ. Зверев отдавал не что‑то, он отдавал себя – целиком, без остатка. Многие из тех, особенно владеющие его картинами, безмерно им одарены – с такой щедростью, с такой широтой, на какие они, судя по всему, неспособны. За всю свою уже немалую жизнь я не встречал человека более щедрого, чем Анатолий Тимофеевич Зверев. Он всегда отдавал нуждавшимся и последний кусок хлеба, и последний глоток вина, и последнюю рубашку. Как‑то я сказал Звереву, что у него интересная рубашка. Он тут же, ни слова не говоря, стал снимать её. Так он мог отдать любую вещь любому человеку: сразу, безо всяких сожалений и оговорок. И здесь он был в полном смысле евангельским человеком. Как‑то Зверев написал для Немухина в подарок «Натюрморт с омаром», который демонстрируется практически на всех выставках. Картина исключительно талантлива. Она неудержимо привлекает любого посетителя. Не случайно ей в Книгах отзывов дают самые высокие оценки, вплоть до «гениально». Прошло некоторое время, и Немухину предложили за неё большую сумму. Встретив после этого Зверева, Немухин стоял перед ним в смущении, не зная, как быть. – Что ты такой кислый? – спросил Зверев. Немухин честно сказал, о чём идёт речь, и добавил, что деньги будут пополам. – Ну и что? – сказал Зверев. – Деньги‑то не лишние, – сказал Немухин, – да продавать так не хочется. Вещь‑то вершинная. – Ну и пошли всех куда подальше, – сказал Зверев, у которого в кармане не было ни гроша. И снова неподдельный детский смех. Бывало и так. Костаки устроил Звереву сеанс среди людей дипкорпуса. Таким путём он помогал Звереву заработать. Обычно речь шла о трёх вещах – масло, акварель и рисунок. Получил Зверев тогда две тысячи рублей – деньги по тем временам немалые. Выпил со своими собутыльниками. Забрали в вытрезвитель. Избили, всё отняли до копейки. На следующий день «расщедрились» и дали на троллейбус, а через пару дней прислали повестку на 25 рублей за суточное содержание в вытрезвителе. Когда Зверева оттуда выдворяли, он о деньгах и не заикнулся. Этот рассказ вызвал во мне взрыв возмущения. А Зверев говорит: «Детуль, не серчай, так всегда было и так будет». И ни малейшего сожаления о случившемся. И стало ясным, что сколько бы денег у Зверева ни было, наутро, после выпивок и вытрезвителей, ничего не остаётся. Деньги вообще не шевелили его душу. По существу Зверев был верующим человеком. Он грешил, как и все мы, но, в отличие от нас, в его грехах не было злокачественности, ибо душа его была бесконечно добра к людям, к их делам. Он, например, никогда не унизил ни одного художника. И в то же время я слышал так много хулы от других художников, грязно поносивших друг друга, в том числе и Зверева! Иногда казалось, что этот цех культуры просто завшивлен недоброжелательством. И только Зверев не дал ходу такой оценке. Он нередко проявлял великую терпимость по отношению к тем, кого Пушкин называл «падшими» и по отношению к которым призывал к милости. Падшие ведь часто не во всём виноваты. И сегодня перестроечное государство целенаправленно работает на увеличение сонма падших. Лет пятнадцать тому назад я спросил, как он отнёсся бы к тому, если бы его картины поместили в Третьяковской галерее. Зверев ответил: «Туда меня смог бы поставить только сам Третьяков. Но его нет. Поэтому не могу согласиться быть сегодня там через людей, ничего общего с Третьяковым не имеющих. Те, кто выставлен в Третьяковской галерее после её основателя, это – не художники, это в большинстве своём – враги живописи, её предатели. В новое здание Третьяковки тем более не пойду, так как это было бы предательством по отношению к себе». Предательством он считал, судя по всему, приобщение к соцреализму. Он говорил: «Социалистическая живопись потому погибла, что её подчинили политике». Как‑то за ним гнался милиционер. Зверев бежал и увидел, как ребята на пустыре играют в футбол. Тогда он подбежал к вратарю, сказав: «Дай я постою в воротах». Мальчик, опешив, отошёл, а Зверев сделал вратарскую стойку. Милиционер ничего не заметил и проследовал дальше. Зверев же похлопал по кепке «настоящего» вратаря и пошёл в другую сторону. Детскость и непосредственность Зверева всегда были обаятельны. Когда его ожидало что‑то приятное и редко ему доступное, он не умел скрыть радости. Однажды летом мы пригласили его поехать с нами на дачу. Зверев очень обрадовался: глаза засверкали, он верещал, ходил вприпрыжку, стал очень послушным. Жена моя, Галина Ивановна, предложила ему сменить рубашку на более свежую и причесаться. Зверев тут же прервал своё писание (он тогда до самозабвения писал стихи), молча подошёл к жене и покорно встал перед ней. Он поднял руки, дал снять с себя рубашку, поворачивался так, чтобы ей было удобнее его одевать. Потом пытался ухватить все сумки и, по‑детски мило улыбаясь, чуть испуганно оглядываясь (не дай Бог, раздумают поехать), торопливо пошёл клифту. И я завидовал Звереву, что он, фактически брошенный судьбой на произвол, сохранил в себе столько обаяния детскости, завидовал и ещё больше любил его за это. У нас была собака по кличке Дики, тёмно‑коричневая сука – спаниель. Мне думается, что больше всех она любила Зверева. Не было предела её радости, когда он приходил. Она заранее его чуяла и начинала возбуждённо скулить, показывая нам, что за дверью – он. Откройте, мол, скорее! Он с ней часто гулял, на что Дики шла особенно охотно. Они были верными друзьями. Рисунки зверей ему особенно удавались. И вот такого человека много и жестоко били. А получалось так. У Зверева нередко бывали деньги от заказчиков, во всяком случае, на выпивку ему хватало. Один он не пил, его тянуло к людям. Часто среди них бывали художники. Уступая Звереву в таланте, они никак не могли этого осознать. Напившись, они говорили ему: «Как художник, ты ничего собой не представляешь, а платят тебе больше, чем нам. Где же справедливость?» После этого страсти нередко накалялись, и дело доходило до побоев, особенно тогда, когда Зверев «огрызался». Били беспощадно. В этих случаях Зверев, инстинктивно защищаясь, прежде всего прятал между ног правую руку. Левая давно уже была искалечена, она не сгибалась в локте. «Если без правой руки, – говорил Зверев, – то, считай, без хлеба». Озверевшие художники допускали двойную жестокость: у избитого Зверева они отбирали все деньги и продолжали на них попойку. Зверев не раз испытывал такое и, тем не менее, шёл на это. «А куда денешься? – говорил он. – Такая вот жизнь». Как‑то в разговоре со Зверевым я во время рассказа непроизвольно сделал вид человека, замахнувшегося, чтобы ударить. И вдруг Зверев инстинктивно отпрянул, закрыв лицо руками, вжался в угол. Сидевший передо мною гигант искусства выглядел, как беззащитное и забитое дитя. До щемоты в сердце, до слёз стало его жалко. Его отовсюду гонят, принимая за бродягу и тунеядца из‑за плохой одежды и неухоженного вида. Часто не пускали в метро. Поэтому Зверев обычно брал такси, за которое всегда заранее много переплачивал, чтобы таксисты соглашались подвести. А было и так. В винном магазине детина‑продавец вырвал у Зверева чек на 25 рублей, а его самого выкинул на улицу, как пьяного. Зверев больно ударился. – Чек‑то взял? – спросил кто‑то. – Да что ты, разве можно… Изуродуют. А чек кто‑то подобрал. Помню и такое. Мы хотели с ним взять вина, но магазины были закрыты на обед. Куда‑то ехать не хотелось. Мы зашли в находившийся вблизи ресторан. Видя совсем непрезентабельную одежду Зверева, служители ресторана посмотрели на него, как на утратившего управление нищего. А Зверев достал сторублёвую купюру, взял бутыль французского «Наполеона» и с поклоном удалился, не взяв сдачи. Несколько раз приходилось видеть Зверева заболевшим. Однажды он еле добрался до нас. Дома никого не было. Зверев лёг на лавку во дворе и несколько часов ждал нас. Я обнаружил его лежащим на лавке, когда вышел погулять с собакой, той самой Дики. Она учуяла Зверева и подбежала к нему, от радости быстро крутя обрубком хвоста. Меня поразила бледность Зверева, испарина на лбу. Он почти не говорил и только едва заметными кивками отвечал на вопросы. – Что, плохо? Кивок. – Пойдем домой… Кивок. Зверев никогда не жаловался, не проявлял активно того, что ему плохо. Врачей он вообще не признавал, боялся их и в принципе не верил им. Дома спрашиваю, что болит. Ответ шёпотом: «Всё болит, руки, ноги, грудь, тошнит…» И смеётся, качается и смеётся. Уже говорилось о Звереве как об оригинальном и незаурядном мыслителе. Он, кстати, немало писал и высказывался об искусстве живописи. И кое‑что из этого сохранилось, судя по всему, только у меня. Вот некоторые из его суждений: «Живопись есть совокупность света и тени, взаимодействующих с цветом, есть сложение цветовой гаммы. Из этого прозаического и получается то, что признают за чудо Божье. Родилась же матушка‑живопись из окружающих человека красок природы, особенно из радуги…» «Мы уходим в вечность, в пучину волн, вод и пены. Так пропадает корабль нашей жизни и всегда в неизвестном для нас направлении, если, конечно же, исключить то направление живописи, которое придумано нами для того, чтобы как‑то сгладить свою беспомощность…» «О живописи едва ли стоит говорить самим художникам, ибо, как сказал Леонардо да Винчи, живопись сама за себя скажет. Но что делать! Мы все в той или иной степени подвержены демагогии, которая впоследствии становится для нас теорией…» «Человечество вечно суетится, пока у него есть время… Но иногда кому‑то из нас удаётся остановить наше неугомонное и ненасытное в делах суеты внимание. И тогда мы оказываемся во власти живописи. Она прекрасна, как сказочная принцесса… через сновидения, в коих часто неимущий получает во сто крат больше имущего… А после всё это воспринимается лично самим, но уже ничтожно по сравнению с подобными сновидениями, словно во мраке роковой неизбежности и безумия». «Кисть в руках художника должна быть такой же послушной, как лошадь у хорошего извозчика» (вспомним шедшую ещё из раннего детства Зверева любовь к лошадям). «Истинное искусство должно быть свободным, хотя это и очень трудно, потому что жизнь скованна…» На мой взгляд, Зверев был самым свободолюбивым человеком на земле. Он ценил свободу больше всего на свете и никогда ей не изменял, ни к кому и ни к чему не приспосабливаясь в смысле унижения и утраты хоть капли свободы. Отсюда и его образ жизни, в котором царила свобода и никакого комфорта. Быт, удобства не занимали в жизни Зверева даже последнего места – они не занимали никакого. Насколько понимаю, наступили времена, когда многие у нас в стране открыли и открывают для себя художника А. Т. Зверева. Это и есть культурное обогащение. Зверев вошёл в историю культуры, то есть в историю вообще, через её парадные двери – и стал художником с мировым признанием. И если его имени ещё нет в наших справочных изданиях, вход в которые открывает не всегда талант, а качества иные, более низкие (например, звание, должность, связи, а то и просто подкуп в той или иной форме), то оно давно занимает своё место в крупнейших энциклопедиях мира. Выставки Зверева имели место в ведущих галереях Франции, ФРГ, США, Дании, Швейцарии, Австрии, Англии, Италии. Всего же в странах Запада он выставлялся десятки раз. Это в несколько раз больше, чем в Советском Союзе. Как всё‑таки трудно пробиваться в нынешней России русским дарованиям! Сколько раз уже бывало, что к выдающимся, даже гениальным русским людям слава шла не столько с родины, сколько извне. Крупный, российский по происхождению и живший во Франции искусствовед В. Вейдле, посетив выставку Зверева в 1965 году в Париже, в книге посетителей написал: «Нет, слава Богу, русская живопись не умерла». Прожил А. Т. Зверев 55 лет. Он скончался при не совсем ясных обстоятельствах в 1986 году в Москве, которую он так любил и которая без него немыслима." |

|

|

ДМИТРИЙ ПЛАВИНСКИЙ (1937-2012)